截至3月中旬,长江伙伴营-“2022-2023年江豚保护公益组织能力提升计划”5节技能课的授课已顺利完成,70余人线上参加了培训。

在5节技能课中,中南财经政法大学会计学院王嘉鑫老师、中南财经政法大学环境资源法研究所(以下简称:我所)郭少华老师、生态环境部环境规划院於方老师、湖北省高级人民法院环境资源审判庭张乐喜法官和中南财大学新闻与文化传播学院帅锦平老师分别围绕“环保公益组织的机构合规性与相关财务要求”、“环保公益组织谈判能力与技能提升”、“长江流域生态环境损害鉴定评估实务分析”、“环境公益诉讼审判实务的若干问题”和“常见公文写作规范与技巧”主题,为学员们带来多层次多维度的学习体验。

课程伊始,王嘉鑫老师介绍本次课程四大板块。一是新时代环保公益组织的定位以及面临的问题;二是环保公益组织合法合规的制度安排,结合会计学的理论和实践,从八个维度展开讲解,提供两种相关的制度安排(即大监督理念和大风控理念);三是环保公益组织财务评估的主要工作内容,主要是具体的方法和步骤;四是专题分析,即从四个专业问题引入,分别进行专业分析,其重点是信息披露和信息安全。主体介绍后,王老师从“新时代环保公益组织的定位”这一问题出发,对每个词的概念进行拆解,将原本枯燥无味的专业知识变得生动有趣,娓娓道来。

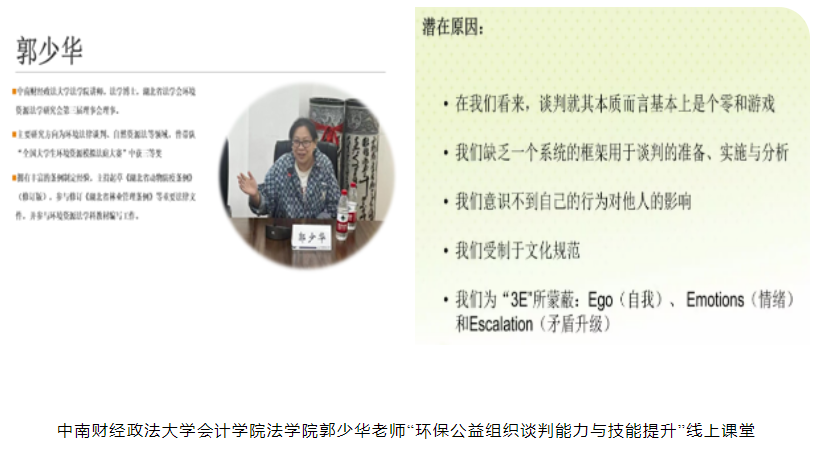

我所郭少华老师为学员们介绍了“利益型谈判的核心七要素”:利益、可选方案、替代方案、合法性标准、沟通、关系、承诺,并对每一个要素的内涵以及现实中的应用进行讲解。成功的谈判需要合理的标准进行评判,也是衡量成功与否的标准。标准主要有以下几点:优于我们的最佳替代方案;能够很好地满足我们的利益;并在可接受程度内满足对方的利益;众多选择方案中的最佳选案,合理,符合客观标准;改善(或者至少不会破坏)关系;基于清楚的沟通;承诺的结果确定具体、明确并可实施。

生态环境部环境规划院於方老师介绍了生态环境损害鉴定评估工作的要点,包括:生态环境损害鉴定评估与环境损害司法鉴定;生态环境损害鉴定评估的应用领域等,为了使学员们能够更好的理解长江流域生态环境损害赔偿案件的特征,於老师通过分析江苏海德、浙江常山利盛新材料公司违规堆放危险废物案等实例案件,总结出类似案件的问题所在。长江流域生态环境损害赔偿案件还面临着,各地办理案件数量差异大,江苏、湖南、江西案件办理数量远高于其他省份;长江流域各省份尚未形成有效联动,跨省域的生态环境损害中,赔偿权利人确定及工作协调存在一定困难;损害启动条件认定不统一,尚未对生态破坏类案件启动条件作出明确规定等问题。

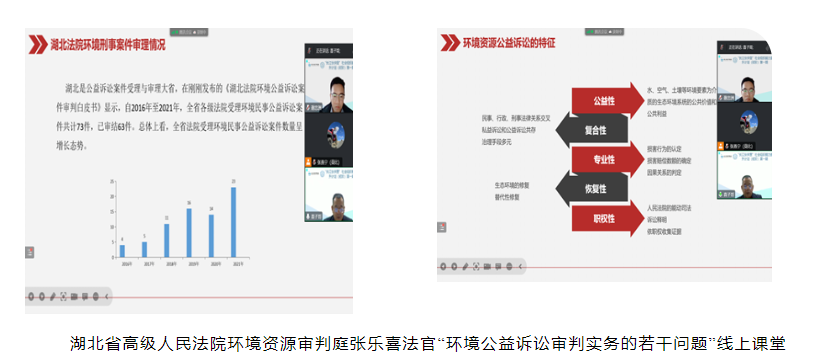

接着张老师从实践角度出发,向学员们介绍了湖北省高级人民法院近年来环境公益诉讼案件的审理情况,并结合审判实际,为学员们讲解了公益组织参与诉讼实践中常常出现的实体或程序上的疑难问题。

5节技能课程,从社会组织建设、环境评估、组织谈判、公益诉讼以及公文写作等多方面,介绍了环保社会组织掌握技能,融会贯通这些技能对社会组织长远发展意义重大。长江伙伴营-“2022-2023年江豚保护公益组织能力提升计划”第一期共有15节课,包括4节通识课、9节技能课和2节实践课,目前第二期正在招募中。

本项目由“千百计划 | 百个项目资助计划”资助

感谢腾讯基金会、腾讯公益和南都基金会的支持!